Boucle du Tour du Pic Cassini

Les 50 patrimoines à découvrir

Tradition

TraditionFoires de Villefort

Depuis 1511, le marché de Villefort se tient le jeudi matin. Au début du XIXe siècle, jusqu'à quatorze foires s’y succèdent dans l'année. Pour être autorisés à s’y rendre, les enfants doivent aller à la messe à la chapelle Saint-Loup-et-Saint-Roch. La grande réputation de ces foires attire une foule importante. Celle du 14 septembre est l'une des plus impressionnantes, les nombreux bovins encombrant de toute leur masse les places et les rues du village. Villefort est aujourd'hui également animé par ses brocantes et ses marchés artisanaux.

Villefort, rue de la Bourgade, maison de forgeron, enseigne sculptée - © Guy Grégoire  Architecture

ArchitectureRue de la Bourgade

À l'entrée sud de la rue de la Bourgade se trouve la maison natale d'Odilon Barrot (1791-1873), éminent avocat au parlement de Toulouse puis à la cour de cassation, député, président du conseil des ministres… Une plaque a été apposée sur sa façade en 1991. Dans cette rue, on peut également observer deux linteaux datés de 1617 et 1620, et un troisième, sculpté, sur l'une des maisons vers l’avenue de la Gare, indiquant l'atelier d'un forgeron.

Histoire

HistoireOrigines de Villefort

Au Moyen Âge, Villefort porte le nom de Villa Montisfortis, faisant peut-être référence à une ancienne exploitation agricole romaine. Le bourg est alors dominé par un château dont il ne reste plus rien aujourd'hui. Lieu stratégique de péage, ce castrum garde alors le chemin de Régordane depuis les hauteurs du Collet (sortie sud du bourg).

Histoire

HistoireCommerçants et artisans

L'artisanat apparaît dès le Moyen Âge. À la fin du XVIIIe siècle débute l’exploitation du minerai de plomb, permettant aux agriculteurs de trouver une autre source de revenus. Une fonderie est construite en amont du village. Un siècle plus tard, l'attrait industriel et urbain entraîne l'exode rural et la baisse des activités artisanales et commerciales.

Histoire

HistoireChemin de Régordane

Le chemin de Régordane, entre Alès (Gard) et Luc (Lozère), est une partie de l'importante route reliant au Moyen Age le Bas-Languedoc et l’Auvergne, facilitant alors le commerce entre la Méditerranée et une partie des terres du royaume de France. Les muletiers qui l’empruntent, appelés localement Régordans ou Rigourdiers, transportent l'huile, le vin ou le sel. Elle est également le chemin de la foi qui mène les pèlerins appelés Romieux à Saint-Gilles. Elle est délaissée au XIVe siècle avec le développement du port de Marseille et des foires de Lyon. Des ornières laissées par le passage des roues de chars sont encore visibles entre Le Thort et La Molette, au nord de Prévenchères, et près de Saint-André-Capcèze.

Histoire

HistoireDes temps troublés

Villefort a connu les guerres de religion aux XVIe et XVIIe siècles. En 1629, Henri de Rohan fait assiéger la ville. La rue de la Bourgade est incendiée par les Huguenots. Au XVIIe siècle, le bourg est ceint de murailles, qui sont démolies entre 1808 et 1813. Pendant la période révolutionnaire, des blasons rappelant l'Ancien Régime sont martelés, témoignage de la haine envers les seigneurs. Une croix sur la place du Portalet rappelle l’exécution en 1794 d’un prêtre réfractaire de Saint-Frézal-d'Albuges. La Première Guerre mondiale fait de nombreux morts. Pendant la seconde, Villefort est occupé par les Allemands. Cependant, un mouvement de résistance se crée sur le territoire où de nombreux maquis se développent.

Architecture

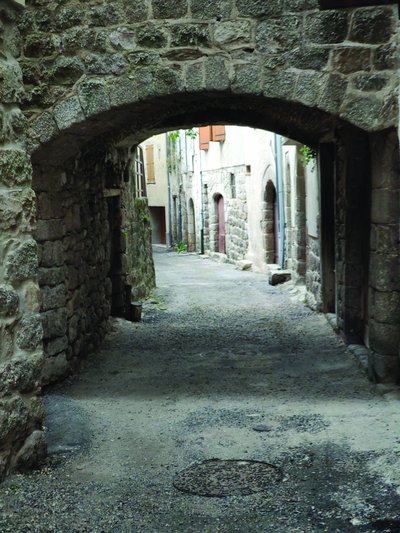

ArchitectureArchitecture de pierre

L'architecture des anciens édifices de Villefort est caractéristique des villages-rues :

• les maisons aux doubles porches voûtés étaient autrefois des auberges ou des boutiques de commerçants ou d’artisans : l'un des porches servait à stocker les marchandises, l'autre à les exposer ;

• les linteaux sculptés surmontant les entrées de certaines maisons de la rue de l'Eglise ou de la rue de la Bourgade témoignent des activités passées de leurs occupants ;

• des fenêtres à croisées ou à traverses de la Renaissance ornent certaines façades.

Architecture

ArchitectureDans la rue de l'Église

La mairie est un ancien hôtel particulier du XVe siècle avec son escalier à vis et ses salles voûtées au rez-de-chaussée. Le linteau derrière le portail est le vestige d'une maison fortifiée du village de Bayard, disparu sous les eaux du lac. En face, une fenêtre à croisée ouvragée orne la façade d'une maison du XVIe siècle.

• La plus ancienne maison du village est inscrite au titre des Monuments historiques et datée du XIVe siècle, avec ses fenêtres gothiques et son système de poulie pour monter le fourrage au grenier.

• Un accès voûté à une cour intérieure montre des murs bien appareillés faits de gros blocs datant du Moyen Âge…

• Sur deux linteaux est gravé le monogramme du Christ : IHS, Jesus Hominium Salvator (Jésus sauveur des hommes). L'un des deux est suivi de l'inscription Ave Maria. Agriculture

AgricultureEssor du tourisme

Situé à un kilomètre au nord du bourg, le barrage de Villefort est mis en eau le 14 juillet 1964. Sa construction ouvre une alternative à l’agriculture. Les activités touristiques se développent : pêche, baignade ou sports nautiques. Le tourisme est également basé sur la richesse du patrimoine naturel du canton avec de nombreux itinéraires de randonnée, le canyoning dans les gorges du Chassezac, ou le ski dans les stations du mont Lozère...

Agriculture

AgricultureChâtaignier

En 1900, la châtaigne est la principale production agricole. Les fruits de « l'arbre à pain » alimentent de nombreuses familles, ainsi que les animaux de la ferme. La castanéiculture occupe toute l’année et plus spécialement au moment de la récolte. Le soir, les cueilleurs se réunissent autour d'une brousillade (châtaignes grillées au feu de bois). Avec le départ d’une partie de la population, beaucoup de châtaigneraies sont abandonnées, d’autres sont abattues pour l’extraction du tanin. Les maladies de l’encre et de l’endothia (ou chancre de l’écorce), provoquées par des champignons, viennent à bout de nombreux arbres. Aujourd’hui, avec la relance amorcée, une « démarche qualité » est en cours pour accompagner les efforts des producteurs de châtaignes des Cévennes.

Archéologie

ArchéologiePlace de l'Ormeau

Ancienne place du marché de Villefort, la place de l'Ormeau accueillait le marché du Clédou tous les jeudis matin jusque dans les années 1980. Il foisonnait d'odeurs et de couleurs. On y vendait, notamment au XIXe siècle, bétail, viande, légumes, graines et châtaignes. Le tilleul de la place de l'Ormeau a été planté le 11 novembre 1920 comme « arbre de la victoire », pour que les générations suivantes se souviennent de la lutte pour la liberté menée par leurs ancêtres durant la Première Guerre mondiale. La maison Chambon, avec son portail en double arche, porte sur son linteau l'inscription Metre Iehan Martin 1595 encadrée d'un losange et d'un cœur.

Histoire

HistoireLigne de train Paris Marseille

À partir de 1865, la compagnie P.L.M (Paris-Lyon-Marseille) met en place la ligne qu'emprunte aujourd’hui le train Le Cévenol reliant Paris à Marseille, via Clermont-Ferrand, Alès et Nîmes. Facteur de désenclavement, elle est un atout pour les villes lozériennes situées sur son passage. De nouveaux métiers apparaissent : employé de la P.L.M (pendant la construction de la ligne), expéditeur de produits locaux ( par exemple, le marron de la vallée de la Borne). Mais la disparition des convois muletiers porte un coup à l’activité économique, notamment aux artisans et aux aubergistes.

Histoire

HistoireOrganisation du village

Situé à 605 m d'altitude, le village s'est développé le long du chemin de Régordane en une rue unique, constituée par les actuelles rues de l'Eglise et de la Bourgade. Au XIXe siècle, le village est traversé par une route nationale qui forme l'actuelle avenue des Cévennes, devenue l'artère principale de Villefort.

Usine de tanin - CT  Patrimoine

PatrimoineUsine de Tanin à Génolhac

L'usine à tanin, datant de la seconde moitié du XIXe siècle à fonctionné jusqu’en 1964.

pont de gardonnette - CT  Patrimoine

PatrimoineLe pont de la Gardonnette à Génolhac

Ce petit pont enjambe la Gardonnette, une rivière qui prend sa source au pied du mont Lozère et qui se jette dans l’homol. Le pont est un ouvrage important pour la commune, il fait le lien entre le cœur et le chef de ville.

Eglise - Olivier Prohin PNC  Patrimoine

PatrimoineL'église Saint Pierre à Génolhac

L’église Saint Pierre date du XIIe siècle mais son architecture a fortement évolué suite aux démolitions et remaniements subis lors des guerres de Religion.

Génolhac- 1  Patrimoine

PatrimoineGénolhac

Génolhac est une cité médiévale

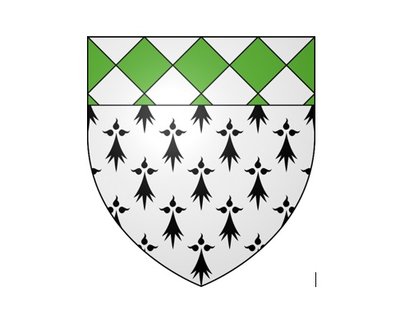

Blason de Génolhac_Génolhac  Patrimoine

PatrimoineBlason de Génolhac

De sable, à un pal losangé d'argent et de gueules

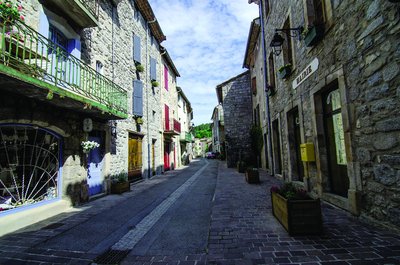

Grand Rue - Olivier Prohin PNC  Patrimoine

PatrimoineLa Grand'rue sur le chemin de Régordane à Génolhac

La Grand’Rue de Génolhac est un important tronçon du chemin de Régordane. Cette route marchande et pèlerine d’origine antique a permis à de nombreux villages de devenir des villes-étapes et relais commerciaux incontournables.

tour castrale - CT  Patrimoine

PatrimoineTour Castrale à Génolhac

La tour de Génolhac a été construite au XIIe siècle selon un plan carré.

Place des Ayres  Patrimoine

PatrimoinePlace des Ayres à Génolhac

L'Ayre était le lieu de regroupement des moutons après qu'ils aient été triés au "Triadou".

Soubeyranne - CT  Patrimoine

PatrimoineLa rue Soubeyranne à Génolhac

La rue Soubeyranne relie la porte sud à la porte du château. Rue assez étroite, elle était autrefois bordée d’auberges, de greniers à foin, d’écuries pour les mulets et de maisons de maîtres

Blason d'Aujac_Aujac  Patrimoine

PatrimoineBlason d'Aujac

Explication : "De gueules au lion d'or".

Rempart - CT  Patrimoine

PatrimoineLes anciens remparts de Génolhac

Les traces du passé médiéval au travers des anciens remparts de Génolhac.

Place du colombier - Sophie Brunet Alès Agglomération  Patrimoine

PatrimoinePlace du colombier à Génolhac

Place centrale du Village médiéval de Génolhac.

Patrimoine

PatrimoineLa Porte des Dominicains à Génolhac

La Porte des Dominicains se trouve dans la Grand Rue

Histoire

HistoireLe Temple Protestant

Les Cévennes furent le théâtre de la guerre des camisards, opposant les partisans de la Réforme (protestants) aux troupes (catholiques) du roi, les dragons, entre 1702 et 1704-1705. Dans les faits, la répression durera jusqu'à la Révolution française. Les Cévennes sont ainsi une terre historique du protestantisme.

Temple - CT  Patrimoine

PatrimoineLe Temple de Génolhac

Le temple de Génolhac est à l’origine un ancien couvent dominicain, édifié en 1302 par Guillaume IV de Randon malgré l'opposition de l'évêque d'Uzès

Faune

FauneSous bois de châtaignier

Résistant aux insectes, aux intempéries, à l'air marin, le Châtaignier est l'une des essences qui vieillit le mieux en extérieur, sans aucun traitement de préservation. Sa richesse en tanin en fait un bois particulièrement résistant.

Point de vue

Point de vueVue sur le Serre de Vergeirouse

Géologie

GéologieRoches

Le granite est parcouru de plusieurs petites fissures, les diaclases. C’est par là que l’eau s’est infiltrée et a dégradé la roche. L’érosion a emporté les cristaux, formant des boules que l’on appelle chaos granitiques. Les schistes situés au-dessus se sont redressés et ont ensuite été érodés, laissant par endroits le seul granite apparent. La commune de Vialas se situe sur la limite entre les deux roches, ce qui offre des paysages et des architectures assez différentes.

Panneau n°5

Le temple - nathalie.thomas  Histoire

HistoireTemple

Vialas faisait partie à l’origine de la paroisse catholique de Castagnols. À la suite de l’Édit de Nantes, en 1598, les protestants sont libres d’exercer leur culte. Dès 1612, le seigneur de La Fare leur cède un terrain pour y construire le temple… En 1686, après la Révocation de l’Édit de Nantes, le temple est affecté au culte catholique, ce qui permet de conserver l’édifice en état. En 1804, le temple est rendu aux protestants mais le cimetière reste catholique.

Panneau n°6

Architecture

ArchitectureVialas

Le Temple: en 1612, la communauté protestante fit édifier ce temple à ses frais, à plusieurs kilomètres de Castagnols. Donné aux catholiques avant la révocation de l'édit de Nantes, il échappa de ce fait à la destruction des temples cévenols. Les protestants ont retrouvé leur temple en 1804.

Le collège: en 1889, après les lois Jules Ferry, l'école primaire à deux classes a été complétée par un cours d'enseignement supérieur. Pour la première fois en Lozère, un cours complémentaire ouvrait ses portes. En 2005, le collège doté d'un internat accueille 60 élèves venus de toute la région.

Histoire

HistoireFoiral

C’est là, en contrebas de la route, que cinq fois dans l’année, entre mars et novembre, se tiennent les foires… Dans ce quartier, on peut également observer, au dernier étage des maisons, des « fenestrons », petites fenêtres permettant l’aération des magnaneries, lieu où l’on « éduquait » les vers à soie. On y montait les feuilles de mûrier grâce à des poulies.

Panneau n°2

Histoire

HistoireHôtel Chantoiseau

Ancien relais de poste, cet édifice est agrandi par ses propriétaires successifs à la fin du XIXe siècle pour accueillir notamment les français et étrangers venus consulter le guérisseur Cyprien Vignes. Depuis les années 1960, l’hôtel a pris le nom du quartier proche de« Chantoiseau ».

Panneau n°4

Histoire

HistoireTerras

Les premiers habitants de Vialas s'installent dans ce quartier autour d’une maison plus ancienne occupée au XIVe siècle par les seigneurs du lieu : les Montclar. La pluie et le passage quotidien des troupeaux ayant érodé cet espace, un mur de soutènement est construit au dessus de la route actuelle au XVe siècle formant un terre plein (terras) … C’est aujourd’hui la place du monument aux morts.

Panneau n°3

Eau

EauEau

Les ouvrages pour prélever, transporter ou stocker l’eau sont nombreux. Il existe des galeries horizontales dites « mines » creusées pour capter les sources, de nombreux canaux d’irrigation, dérivant l’eau des ruisseaux, appelés béals, des réservoirs ou « boutades »... De nombreux moulins à eau étaient utilisés pour extraire l’huile de noix, fouler le chanvre, moudre le seigle, piser (décortiquer) les châtaignes…

Panneau n°8

Vialas - N Thomas  Histoire

HistoireLe village et son histoire

À la fin du Moyen-Âge, Vialas n’est qu’un hameau de Castagnols, paroisse de la seigneurie de Montclar dont le château occupe les hauteurs du Chastelas. En 1886, l’affectation du temple au culte catholique et l’abandon de l’église de Castagnols déterminent le déplacement du chef-lieu de la paroisse à Vialas. Jusqu’au début du XXe siècle, la vie économique repose essentiellement sur l’agriculture et l’exploitation des mines de plomb argentifère.

Panneau n°1

Histoire

HistoireCollège

Dès 1886, le conseil municipal projette de créer un groupe scolaire comprenant une classe enfantine, une école primaire pour les garçons, une pour les filles, ainsi qu’un cours complémentaire pour recevoir les enfants de tout le canton après le certificat d’études. Ce cours complémentaire devient un collège en 1976.

Panneau n°7

Histoire

HistoireChâteau

Domaine rural dont la superficie s’étendait du ruisseau du Luech au rocher de La Fare, le château est mentionné dès 1364 sous le nom de Mas de Roussel. En raison du climat agréable et de la qualité de l’air, dus à l’altitude, des pasteurs nîmois, des médecins et des dames de l’Eglise réformée de Nîmes y implantent en 1886, un preventorium (traitement préventif de la tuberculose)

Panneau n°13

Rocher du Trenze et Vialas - © Olivier Prohin  Histoire

HistoireArchitecture du paysage

Soutenant des terrasses appelées « bancels » ou « faïsses », où on cultivait des fruits et des légumes, du seigle et des châtaigniers, ces murs retenaient la terre et orientaient l’eau de ruissellement. Plus haut, des prés pentus fauchés à la main fournissaient le foin que l’on descendait dans les hameaux, au XIXe siècle, au moyen de câbles.

Panneau n°9

Histoire

HistoireLes Esparnettes

Ce quartier se situe à l’emplacement des

« terres paranettes », c'est-à-dire des terres non cultivées, faisant jadis partie du domaine du château. Avec l’exploitation des mines, la population augmente : les maisons remplacent les jardins et sont construites en hauteur. Le quartier actuel s’étend du début de la rue jusqu'à l’église.Panneau n°12

Paysage

PaysageÉvolution du paysage

Le schéma d’évolution du village qui figure sur le panneau a été réalisé en rapprochant le compoix (document de base de la fiscalité entre le XIVe et le XVIIe siècle), les cadastres napoléoniens de 1815 et 1830 et le cadastre actuel…

Panneau n°11

© E. Balaye  Savoir-faire

Savoir-faireSur le carreau

Aux sorties des principales galeries d’exploitation de la galène se trouvaient plusieurs places et couloirs de tri tels que ceux-ci.

Vestige du site industriel du Bocard - @ Olivier Prohin  Savoir-faire

Savoir-faireMine de plomb argentifère

La première exploitation daterait de l’époque gallo-romaine. Le filon de plomb argentifère est redécouvert en 1781 et exploité jusqu’en 1894. Le minerai est d’abord transporté à l’usine de Villefort, par le col de Montclar. Puis en 1827, une fonderie s’installe à Vialas pour traiter le minerai sur place.

Panneau n°10

Polimies Hautes - nathalie.thomas  Architecture

ArchitectureLes hameaux de Libourette et des Polimies Hautes

Les deux hameaux sont déjà mentionnés dans des textes qui datent du début du XIVe siècle. Au-delà des très belles habitations bâties en schiste, pierre locale, les éléments architecturaux caractéristiques de ces deux hameaux typiquement cévenols sont remarquables. Une fois sur le plateau, le contraste est saisissant : le granite succède au schiste, presque sans transition !

Fonderie - © Olivier Prohin  Architecture

ArchitectureOrganisation de l'usine

L’usine se trouve en contre-bas. Elle a pris le nom de Bocard en référence à l’une des machines particulièrement bruyantes qui permettait de broyer le minerai. Face à vous, une grande partie des ateliers de préparation mécanique a été détruite. Ces bâtiments abritaient au premier étage des logements pour le personnel. Leur organisation était conditionnée par le parcours de l’eau. Cette dernière était la principale force motrice des machines de l’usine et causait de fortes perturbations lors des périodes de sécheresse ou de gel.

Fonderie - © Eddie Balaye  Savoir-faire

Savoir-faireCa chauffe!

La fonderie a été installée en 1827, puis modifiée et agrandie en 1860. Les schlichs arrivaient à la fonderie pour subir le traitement métallurgique, ultime processus qui permettait d’obtenir de l’argent pur. Il fallait d’abord séparer le métal, c’est-à-dire le plomb argentifère, de la galène. Pour cela on procédait à un grillage au four à réverbère puis à une fonte au four à manche. On obtenait alors du plomb porteur d’argent, appelé plomb d’œuvre. Il fallait ensuite séparer le plomb de l’argent qu’il contenait grâce à la coupellation qui permettait d’obtenir successivement différents produits. En 1847, Vialas produisait un quart de l’argent français.

© E. Balaye  Savoir-faire

Savoir-faireLa préparation mécanique

Cette opération sert à retirer le maximum de parties stériles pour ne conserver que les parties les plus riches en minerais prêtes à fondre que l’on appelait les schlichs. Plusieurs machines ont été utilisées à des époques différentes pour broyer puis classer le minerai en fonction de sa taille et de sa densité : plus le minerai est riche, plus il est lourd.

Cheminée de l'usine du bocard - © Olivier Prohin  Savoir-faire

Savoir-fairePartir en fumée

Les fumées émises étaient évacuées le plus loin possible de l’usine. Mais elles comportaient des particules de plomb et d’argent qui étaient récupérées grâce à une « chambre à sacs », présente à l’angle de la cheminée, en bordure du sentier. A travers ces «sacs», les particules d’argent et de plomb, plus lourdes que les autres composants des fumées, restaient enfermées. L’argent partait en diligence vers Paris, le plomb et les autres produits partaient en charrettes, puis en train jusqu’à Beaucaire.

Description

- Départ : Villefort

- Arrivée : Villefort

- Communes traversées : Villefort, Pourcharesses, Concoules, Ponteils-et-Brésis, Génolhac, Vialas, Pont de Montvert - Sud Mont Lozère, Ventalon en Cévennes, Cubières, Mont Lozère et Goulet et Altier

Météo

Profil altimétrique

Recommandations

• Choisir le parcours en fonction de votre pratique et de votre équipement.

• Prévenir un proche de votre itinéraire.

• Prévoir une réserve d’eau et de nourriture adaptée à vos besoins et au parcours choisi.

• Respecter le code de la route.

• Porter un casque.

Lieux de renseignement

Office de tourisme Mont Lozère - Le Bleymard

Place de l'église - Le Bleymard, 48190 Mont Lozère et Goulet

Office de tourisme Mont-Lozère, Villefort

43, Place du Bosquet, 48800 Villefort

Les relais d'information sont des offices de tourisme partenaires du Parc national des Cévennes, qui ont pour mission l'information et la sensibilisation sur l'offre de découverte et d'animation ainsi que les règles à adopter en cœur de Parc. Ouvert toute l'année

Transport

Pour consulter les horaires actualisés et planifier votre trajet, utilisez le calculateur d'itinéraires ci-dessous en renseignant l'arrêt d'arrivée : VILLEFORT - Centre ou Villefort (Gare)

Accès routiers et parkings

Depuis Prévenchères, par la D 906 (15 mn)

Depuis Les Vans, par la D 901 (35 mn)

Depuis Mende, par la D 901 (60 mn)

Stationnement :

Source

Signaler un problème ou une erreur

Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :

À proximité1

- Office de tourisme

Office de tourisme

Maison du Parc et du Tourisme de Génolhac

La Maison du Tourisme et du Parc est le lieu idéal pour organiser votre séjour dans les Cévennes. Des conseillers en séjour disponibles vous proposent bons plans, recommandations avisées et réponses à vos demandes d’informations touristiques.